子どもに「非認知能力」を身につけさせる取り組みが教育現場やスポーツ界、企業にも広がっています。一体どんな能力?

【写真を見る】子ども教育で広がる「非認知能力」とは?本田圭佑も注目する“テストでは測れない力”【THE TIME,】

教育の新常識「子どもの非認知能力」

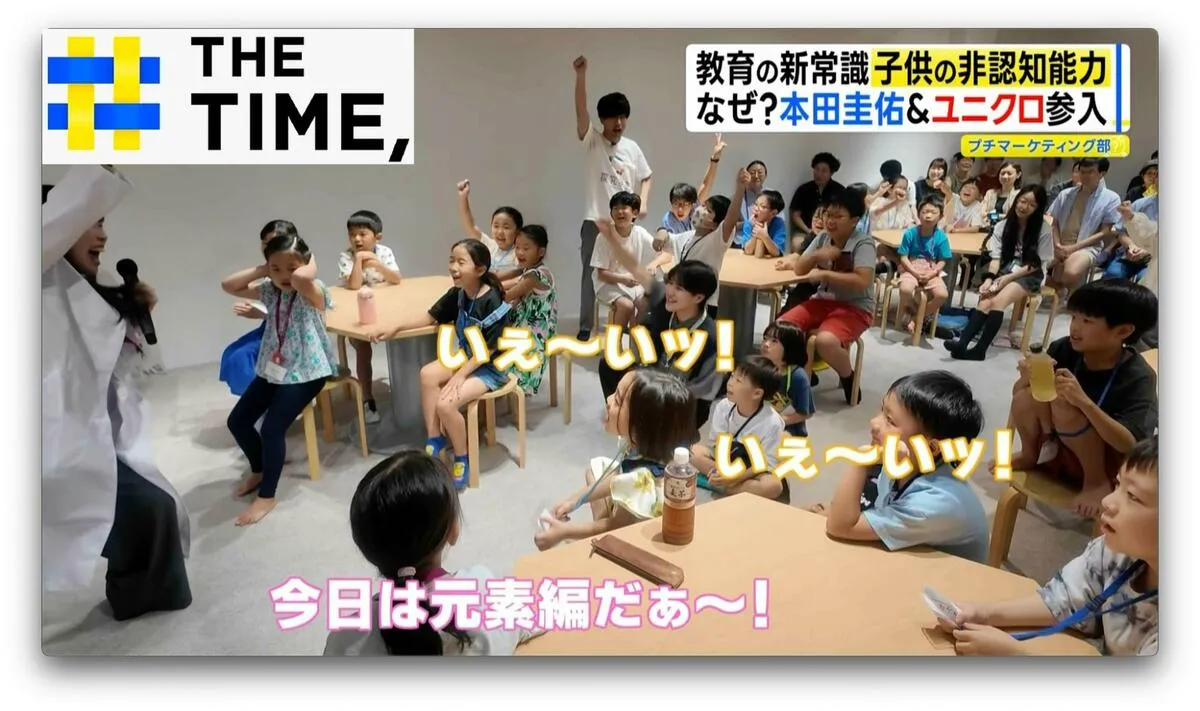

「今日は元素編だ~!!」

「いぇ~いッ!」

講師のハイテンションな呼びかけに、拳を上げて応える子どもたち。

普通の塾とは違い、子どもたちが丸テーブルや床に座り、ノートやテキストもなしで、理科の元素について学んでいます。

「鉄は何に使われているかな~?」と聞かれると、「これこれ!」とメガネや時計を見せたり、実験で普段吸っている空気の中にある元素を調べてみたりと、大盛り上がりです。

この授業が行われていたのは『探究学舎 三鷹』(東京・三鷹市)。

どのような学習教室なのか、後ろで見守っていた保護者に聞いてみると…

「“非認知能力的”なところが強化されるかなと」(30代母親)

「学力じゃなくて、“非認知能力”」(30代母親)

【非認知能力】とは、何なのでしょうか…?

『探究学舎』講師・向 敦史さん:

「【やる気】や【コミュニケーション能力】など、テストで測ることができない能力の事を非認知能力と言っている」

テストで測れる学力と違い【人と関わる力】や【やり抜く力】【感情コントロール】など、“社会性や人間性に関する内面的な力”を指す「非認知能力」は、2006年、アメリカの経済学者が提唱したのをきっかけに生まれた考え方。

日本では2020年から文科省が教育用法に取り入れ、教育委員会が保護者向けの講座を開いたり、学習塾の『学研』が「非認知能力」を大々的に掲げるなど、教育の現場を中心に広がりを見せています。

『探究学舎 三鷹』では、あえて子どもたちの話し合いの時間を設けるなど、非認知能力を育てる授業を、1万9800円で月3日実施しています。

30代母親:

「自分で考えてどうにかしようみたいな事とか、そういうのは“勉強だけでは培えない部分”だと思うので」

50代父親:

「覚えてアウトプットするだけの職業は、多分ロボットとかAIに置き換わってしまう。“自分の力で何か飯の種をクリエイトする”、そういう能力を身につけて欲しい」

本田圭佑考案「非認知能力」を育むスポーツ

8月、東京都内で行われた4対4の少人数制サッカーのアジア大会「TOYOTA Presents, 4v4 ASIAN CUP 2024-25」。

選手は全員11歳以下で、最大の特徴は【公式大会にもかかわらず、ベンチに監督やコーチがいない】こと。

子ども向けに新しくできた4人制サッカー「4v4」は、子どもたちだけで戦術を考え戦い抜く事で「非認知能力」を鍛えるスポーツなのです。

考案者は、元サッカー日本代表の本田圭佑さん(39)。

本田圭佑さん:

「普通のサッカーでは身に着けられない能力を身に着けてほしいという思いが強くある。真剣に向き合って、喋って、戦術決めて、その中で少しでも成長してほしい」

なぜ今「非認知能力」に注目?

非認知能力が学びの場で広がる一方で、ギモンの声も…。

「どうなんだろう…。親が子どもに教えていくものなのでは?」(40代女性)

「習わないでも身に付くというか、いちいち教えなくても」(50代男性)

わざわざお金と時間をかけて教える事?と感じる人もいるようですが、子どもの教育に詳しい専門家は…

『東京未来大学』こども心理学部長・出口保行さん:

「昔は家庭や学校、地域社会の中で、人と触れ合うことで身についていた能力。しかし共働き家庭が非常に増えて、“家庭内での触れ合いが物理的に減少”している。また、SNS等で“架空世界でコミュニケーションに没頭”する。これではコミュニケーション能力が育つというような事にはならない」

効率よく非認知能力を身につけさせるため、専門家に任せる保護者も多いといいます。

「買い物体験」で能力を伸ばす

『ユニクロ 五反田TOC店』(東京・品川区)で開催された「はじめてのコーディネート体験」は、子ども達が保護者と離れ、“自分で服を選び、着て、見せる”というもの。

母親(30代):

「いつも私が結局『これがいいんじゃない』とか誘導して選んじゃうけど、丸投げで選ばせたら何色のどんな服選ぶのかやったことがないので」

ズボンを選んでいた7歳の男の子は、「(ポケットに)ハンカチとかティッシュ入れるときにチャックがあるから、外に出ないようにできる」と、あれこれ思案。

3歳の女の子は、Tシャツもスカートもピンクを選んでいます。

お買い物気分で非認知能力を高めるこの取り組み。実は店側にもメリットがあるといいます。

鈴木店長:

「子供の頃からこの様な体験をしてもらうことで、将来のお客様をここで作っていく」

教育現場で生まれた非認知能力。今後さらに広がっていくかもしれません。

(THE TIME,2025年9月17日放送より)

・“ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った! “何となく”で選んでいませんか?効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】

・「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」

・女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市