多くの民族が暮らす台湾では、自分の民族の言葉、「母語」を学校で学ぶことが義務付けられています。背景には、自分たちの言葉を失ってきた台湾の複雑な歴史がありました。

たったひとりの生徒のために…民主化以降始まった「母語教育」とは

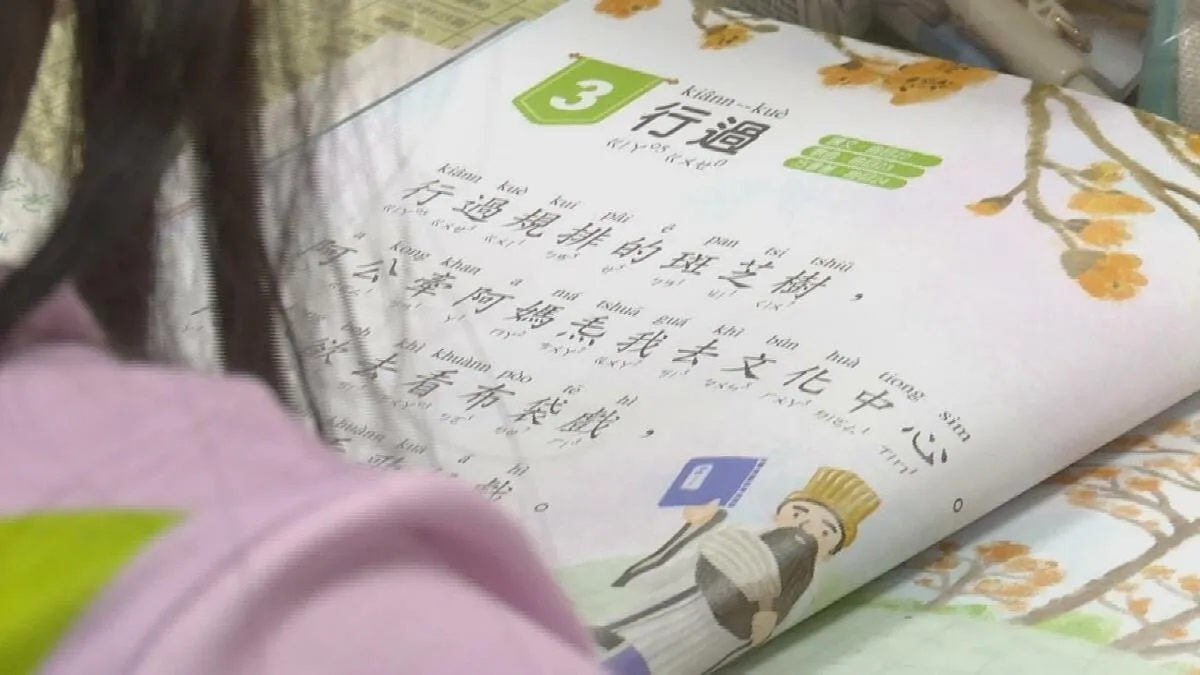

台北市内にある小学校。行われているのは、少数民族タロコ族の言葉、タロコ語の授業です。

タロコ族の生徒(11歳)

「以前はタロコ語が話せなかったけれど今では話せるようになりました」

「自分の文化を理解したいし、民族に誇りを持っています」

勉強を始めてから家族との会話がスムーズになったうえ、何より自分のルーツを知ることが楽しい、といいます。

台湾の共通語は中国語です。しかし、古くから台湾に住む中華系の人々が使う「閩南語」や「客家語」、そして16ある先住民族にそれぞれの言葉(母語)が存在します。

台湾では1994年以降「母語教育」が導入され、今では小学校から高校まで週一回、自分の母語を学ぶことが義務付けられています。最近ではインドネシアやフィリピンなどからの移民が増加していることから、移民の子どもたちが自分の母語の授業を週一回受けることもできます。

タロコ語の授業を受ける生徒はたった一人。しかしどんなに対象生徒が少なくても、生徒が希望する言語の先生を探して授業を受けさせる義務が学校にはあります。費用は地方自治体がすべて負担。手間暇とお金がかかることですが、なぜこのような取り組みが必要なのでしょうか。

タロコ語の先生 張秀英さん

「私たちの言葉は日本統治時代に禁止されていました。国民党が来たあとは中国語を話さなくてはならず、私たちの言葉は絶滅の危機にありました。今、最も大切なのは言葉の復興なのです」

張先生が教えているのは言葉だけではありません。例えば先生が着ている服には、タロコ族特有の模様が縫い込んであります。

タロコ語の先生 張秀英さん

「これは私たちタロコ族の伝統衣装です。この模様は祖先の目を意味しており、『私たちが行うすべてのことは祖先に見守られている』という意味が込められています」

文化や習慣、民族の歴史を教えていくのもまた、授業の大切な役割です。

日本語から中国語へ 台湾がたどってきた複雑な言葉の歴史

台湾は、言葉をめぐり複雑な歴史をたどってきました。1895年から1945年までの日本統治下では日本語教育が行われてきました。その後、中国本土から渡ってきた蒋介石率いる国民党が台湾を支配。今度は中国語が共通語となったのです。

そのため世代によって話せる言葉が異なり、世代間のコミュニケーションが難しいケースも出ています。

「各民族の言葉を尊重すべき」。母語を大切にする動きが出てきたのは、1990年代に民主化が進んだのちのことでした。

母語教育を推進するプロジェクトメンバーの張嘉芬校長は、民主化以前の「国語(中国語)推進政策」の影響で各民族の言葉はほぼ消滅しかけていたと指摘。母語を学ぶことは自分のルーツを再確認し、民族への帰属意識を深めることはもちろん、こんなメリットもあると強調します。

張嘉芬校長

「私たちはずっと母語は家庭で教えるものだと思っていました。学校で教えるものではないと。しかしここ数年わかってきたのは親世代が言葉を失ってしまっているので、むしろ学校で教えてそこから家庭に影響を与えていくという逆のアプローチに意味があるということです。この30年間で確実に変化が見えてきました。若い世代は子どもが生まれた時から母語を日常の重要なコミュニケーション手段として使うケースが増えているのです。私たちの努力の結果、台湾では言葉が小さな火種のように少しずつ息を吹き返しつつあります。これは私たちが目にした最初の希望です」

「自分のルーツを忘れないでほしい」祖父母の願い

こちらの教室では、閩南語の授業が行われていました。

呉畇臻さん(12歳)は小さいころから閩南語を使っていましたが、学校に入ると中国語を使うことが多くなったといいます。呉さんの祖父母はいつまでも孫が自分のルーツを忘れないで欲しい、と願っています。

呉さんの祖父 呉永祥さん(78)

「『水を飲むときは源を思え』という言葉通り、まずは自分たちのルーツを証明する閩南語を守り続け、これからも使い続けて欲しいと思います」

呉永祥さん

「閩南語の授業時間はそれほど長くはないかもしれませんが、子どもたちが学校で学んだ後、家に帰って両親や祖父母と母語でコミュニケーションを取り、家族の絆を強めることができます。政府がこのような言語教育に力を入れることには大賛成です」

漢族への同化政策を強いる中国と民族の多様性を尊重する台湾

今、中国ではチベットやウイグル、モンゴルなど少数民族の子どもに対し、中国語教育を強化することで中国の9割を占める漢族との同化政策を強いる動きが加速しています。結果、少数民族が母語を学ぶ機会は少なくなり、中国語のほうが得意な子どもたちが多数生まれています。

手間と時間、そしてお金がかかっても一人一人に母語を学ぶ機会を保障する台湾の取り組みは、中国と全く対照的なものです。

この点についてどう思うのか。少数言語教育を推進するプロジェクトメンバーの張嘉芬校長に尋ねると、言葉を選びながら次のような見方を示しました。

張嘉芬校長

「ひとつの言葉が消えるということは、ひとつの民族が消滅することを意味すると考えています。言葉は自らの歴史的ルーツに対する認識につながります。地球上のすべての言葉の多様性を維持するために、みんなが努力することを願ってやみません」

「台湾もかつては、ひとつの言葉しか使えない時期がありました。しかしもともと台湾は多くの言葉が共存する場所だったのです。商談の場で、それぞれが自分の言葉で話して、それでもきちんと取引が成立していたのです。家庭の中に違う言葉を話す家族がいてもお互いに理解しあえていました。それは自分自身の文化や民族の存在価値を示すとともに、お互いを認め合い、称え合い、ともに栄えるという素晴らしい光景だったと思います。これから少しずつ台湾にあの素晴らしい光景が戻ってくることを心から願っています」

国連の調査によりますと世界にある約7000の言葉のうち、2500あまりが消滅の危機にあるといいます。

言葉が失われる。それは文字だけでなく、文化や習慣、家族のルーツさえも失うことを意味します。台湾の取り組みは、言葉を保存することの難しさと大切さを教えてくれます。

取材 JNN北京支局長 立山芽以子

撮影 JNN北京支局 室谷陽太

・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】

・「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)