フランス発!子ども向けの教育絵本

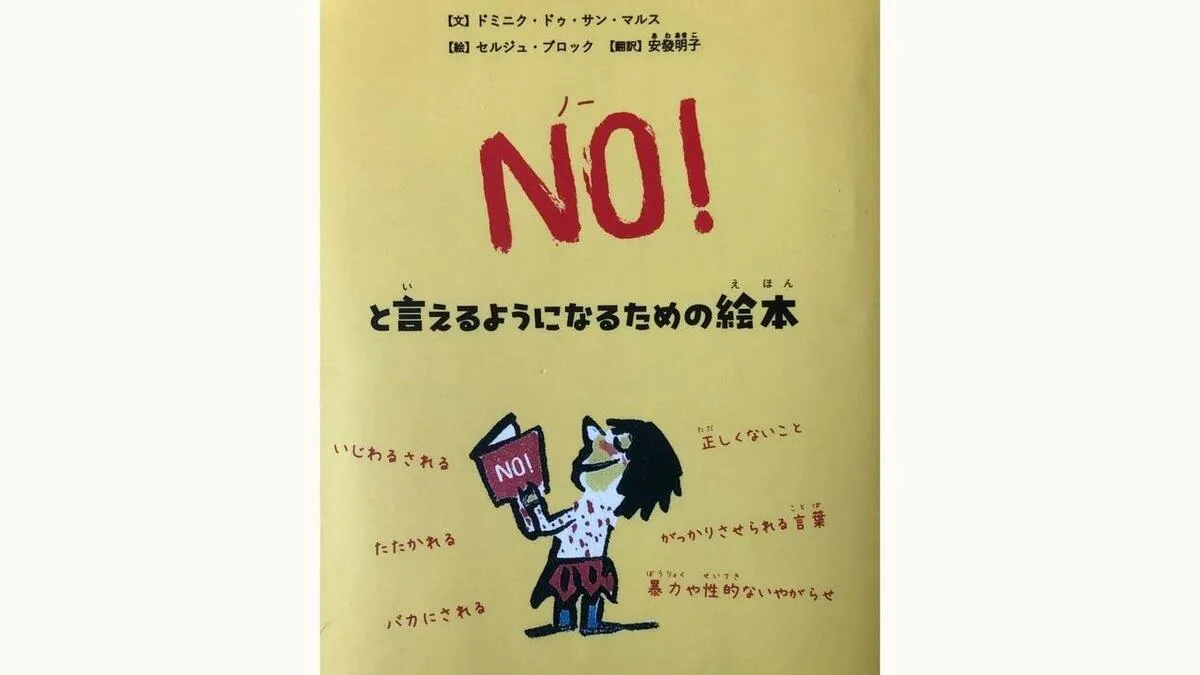

今年4月に発行された児童書「NO!と言えるようになるための絵本」。

著者はフランスのジャーナリスト出身の作家ドミニク・ドゥ・サン・マルスさん。

フランスでは小学校から「市民教育」という授業があるのですが、マルスさんはその教科書などを作っている方です。

この本は、「友情とは何か?」「家族とは何か?」等々を扱ったシリーズの1冊で、フランスでは今から20年ほど前の2004年に発行されました。

前書きにあるんですが、正しくないこと、暴力、いじめ、おどし、がっかりさせるような言葉、理不尽などがあったときや、大人からのひどい扱いや、性的な暴力を受けそうなときに、落ち着いてはっきりとNO!と言えるようになろうと、呼びかける内容なんです。

翻訳を担当したのは、フランスに暮らして「子ども家庭福祉」の分野を研究し、日本に向けて情報発信を行っている、研究者の安發明子(あわ あきこ)さんです。

(安發明子さん)

「この絵本は私の娘がですね、幼稚園で見つけまして、度々持ち出してくるんですね。

きょう誰々と誰々との間で、こんなことがあったんだけど、この頁にはこんな風に書いてあるじゃないみたいな。

そういった形で日々のトラブルに対して、自分はどういう風に行動すれば良いのか?これから先のより良い在り方って何だろう?って、子ども達が育つ中で思考できる機会になるんだろうなって思ってます。

きょう誰々ちゃんに何て言われたんだって、そういうことがあった時に、親としてどういう反応すれば良いかわからないことがよくあったんですけど、これを参考図書みたいな感じで娘が持ってくるので、確かにこういうのがあった方が、話し合いし易いなっていう風には感じています」

安發さん曰く、NOと言えるだけでなく、なぜNO!なのか?子どもが説明できるように示しているのが、この本の重要なポイントだということです。

この本から「バカにする人にNOと言う」という一節を、紹介します。

(「NO!と言えるようになるための絵本」より)

バカにされたらNOと言おう、

そして、笑顔でこう言おう。

「ぼくはバカじゃないよ。

どうしたの、イヤなことがあったの?」

いじわるをするのは、その子がこまっているから。

何度もされるようなら、その子を助けてくれる人をさがそう。

2025年の日本で出版する意味

「NO!と言えるようになるための絵本」をなぜ日本で翻訳出版しようと考えたのか?

安發さんに聴きました。

(安發明子さん)

「例えば“性的同意”とか“性教育”とか、あと“売春”などの状況が日本で問題になっている中で、売春の誘いだったりに『NO!』と言えるようになる教育がどうなっているのか?

そういった形でですね、研究者の人たちがフランスに来て調査をするといったことに接するような機会があって。その時にですね。“売春”の誘いに突然『NO!』と言えるようになるってわけではなく、そのずっと前からですね。

ホントに本人たちがちゃんと意思表示することが出来てきたのか?本人が自分の人生について、自分で選択して、そして自分で、「反対」だったとしたら、それについてコミュニケーションすることが、ちゃんと許されてきただろうか?そういった疑問があって…」

いま例に挙げていた、“セクシャル”な部分以外でも、例えば若者が、“オレオレ詐欺”など闇バイトに加担してしまうようなケースを見ていても、自分で考えて自分で行動する、いざという時に「NO」と言えるというようなことが、日本の教育の中では十分に行われてなかったのではないか?とも考えられるわけですね。

自分が決めた「YES」が言えるようになるために…

フランスの教育省は、学校に行く理由について「聡明で自由を得た市民になるため」と謳っていると言います。

この「聡明」とは、自分で情報収集し、自分で考えることができて、自分で議論に参加することができることを指します。

情報や周囲に流されずに考えることができて初めて、自由に決めることができる。

市民として自分はどういう行動を取ることができるかをイメージすることができるというわけで、そのためには幼い時から、自分でしっかり考えられるようにすることが、すごく大事というわけです。

そんなことも含めて、この絵本の“肝”とも言うべき部分を紹介します。

こわくてもNOって言えたら、

自分を守ることができるし、

まわりの人に大切にしてもらうことができる。

そうやって私たちは大きくなるんだ!

NOと言えるようになったとき、

自分が決めた

YESが言えるようになるよ。

この一節について、安發さんはこんな風に語っています。

(安發明子さん)

「『NO』って言えないと、強制された『はい』が沢山になってしまって、ホントは自分が何をしたかったか?わからなくなってしまうんですね。

なので、まず『NO』って言えること。

そうすることで初めて、私にとって本当は何がYESがなのか?が考えられるようになるということが、非常に大事なメッセージだという風に思っています」

安發さんは小学生時代、親の仕事の都合でスイスに暮らしましたが、10代から20代のほとんどは、日本で生活しました。

社会に出た後は首都圏で生活保護ワーカーとして働きましたが、29歳でフランスに渡って、研究者となりました。

フランスの福祉や社会保障は、最も先進的な北欧諸国と、日本の中間ぐらいということで、日本をより良くするために、学ぶ部分が多くあると考えています。

(安發明子さん)

「日本とフランスで比べると、日本って人口2倍いるんです。でも生まれてくる赤ちゃんの数は一緒なんですよ。なので、すごく日本は子どもがマイノリティ。

日本でも高齢者分野だったり障害者分野は、当事者だったりその家族が運動して発展させてきたわけなんですけど、子ども分野に関しては、当事者運動って期待するのはおかしいことじゃないですか。

だからこそ、おとな達がこういった社会でありたいといったことをですね。団結しなければ」

そうした意味で、安發さんはフランス在住の日本人研究者として、日本社会向けの発信を続けていきたいということです。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当:松崎まこと(放送作家/映画活動家))

・エアコン「1℃下げる」OR「風量を強にする」どっちが節電?「除湿」はいつ使う?賢いエアコンの使い方【ひるおび】

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】