5月5日といえば「こどもの日」。子どもの健やかな成長を願う端午の節句で、兜やこいのぼりを飾るのが一般的です。今回はひときわ目を引く、重さ300kg超えのジャンボこいのぼりがなぜ泳ぐのか、さらにこいのぼりからわかる天気にも注目します。(アーカイブマネジメント部 萩原喬子)

【写真でみる】1962年5月の映像。あちらこちらで立派なこいのぼりが泳いでいました。

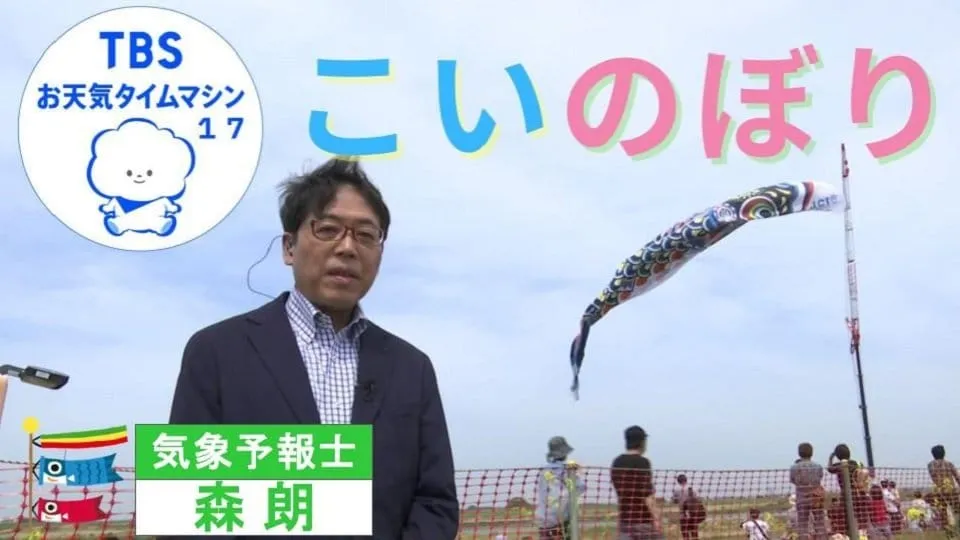

埼玉・加須市のジャンボこいのぼり

毎年5月3日に日本一大きな「ジャンボこいのぼり」が大空を舞う埼玉県加須(かぞ)市。こいのぼりの生産量が日本一で、1988年から加須市民平和祭のメインイベントとして、このジャンボこいのぼりが掲げられるようになりました。現在は4世のジャンボこいのぼりで、全長は100m、重さは約330kgあります。

8mのこいのぼりと比べるとその大きさは一目瞭然です。なんと目玉と口の直径は10mもあります。目の周りにいる人と比べても大きさがわかると思います。

こいのぼりの町、埼玉・加須市

加須市でこいのぼりが作られるようになったのは明治の初め頃。提灯や傘の職人が副業として始めたのがきっかけだそうです。そして第二次世界大戦前には生産量日本一となりました。

こいのぼりの町として全長100メートルの「ジャンボこいのぼり」が登場したのは1988年(昭和63年)。初代のジャンボこいのぼりは重さ約600キログラムでした。

1996年には2世のジャンボこいのぼりが登場。全長111メートル、重さ730キログラムと初代よりも大きくなりました。しかし2002年の遊泳中に破損してしまい、修理不能となり3世に引き継がれました。

3世は素材を従来の綿生地からポリエステルに変更したことで、約350キログラムと大幅に軽量化に成功。そして2014年からはさらに軽くなった4世のジャンボこいのぼりが加須の空を泳いでいます。

端午の節句とこいのぼり

端午の節句はもともと暑さが本格的になる前に人々の無病息災を願う行事として行われていたそうです。

江戸時代中期になると子どもたちの健やかな成長を願い、子供の名前や家紋を記した「のぼり旗」を掲げる風習が広まります。やがて中国の登龍伝説に登場する鯉を立身出世の縁起が良い魚として描くようになったといわれています。

TBSのアーカイブには1962年5月のこいのぼりの映像が残っていました。童謡「こいのぼり」の歌詞にあるように「屋根より高いこいのぼり」の風景があちらこちらで見られました。

なぜこいのぼりって泳ぐの?

風に流されてはためいている旗と違って、こいのぼりの構造には泳ぐための特徴があると言います。

気象予報士 森朗:

こいのぼりは口が大きく、お腹が太く、尻尾の方が細くなっています。この形によって大きな口から入った風が、細い尻尾の方へジェット噴射のように勢いよく吹き出すため、こいのぼりは弱い風でも泳げるのです。大きいこいのぼりの方が重くて泳ぎにくいように感じられるかもしれませんが、たくさんの空気を取り込むことができるため、小さいこいのぼりと同じように大空を泳ぐことができるのです。

こいのぼりの向きで天気がわかる!?

さらに森さんはこいのぼりの向きによって、これからの天気を予測できるといいます。

気象予報士 森朗:

北風でこいのぼりの尻尾が南を向いている場合、高気圧が来たばかりなので晴れます。南風でこいのぼりの尻尾が北に向いている場合は高気圧が通り過ぎようとしているので、天気は下り坂に向かうでしょう。

今年のこどもの日はこいのぼりの泳いでいる方向を見て、天気を予想してみてはいかがでしょうか?

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「水道水がおいしい都道府県」全国1位は?“蛇口からミネラルウォーター”の地域も【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】